Der folgende Beitrag wurde zunächst in einem meiner früheren Kataloge veröffentlicht. Er fand große Aufmerksamkeit, die sich unter anderem in einem längeren Zitat in »La Stampa« vom 3. März 2012 dokumentierte (siehe Faksimile). Ich danke dem Autoren Prof. Dr. C. Wolfgang Müller für seine Bereitschaft, mir den Nachdruck zu gestatten und damit den Zugang zu erleichtern. Ich bedanke mich ebenfalls bei »La Stampa« für die faksimilierte Passage. Auch danke ich Dr. Cristiane Müller-Wichmann für Ihre hilfreiche Beratung.

Carin Grudda

VON DER WIEDERGEWINNUNG DER ÖRTLICHKEIT

Prof. Dr. Wolfgang Müller für Carin Grudda

Auf weiten Strecken des italienischen Mittelalters galt die bildende Kunst als Handwerk. Maler und Bildhauer galten als Handwerker. Entsprechend wurden sie angesehen und entlohnt. Die Kirche als Auftraggeber gab Themen und Geschichten vor. Nachahmung der Meister wurde erwartet. Individuelle Erfindung war nicht gefragt. Von vornherein stand der Ort fest, an dem die Bildwerke aufgestellt würden. Bei Fresken und Altarbildern war sowieso alles fix. Höchstens in einer Ecke konnten die Maler den Stifter unterbringen.

Die italienische Renaissance brachte schrittweise eine Emanzipation der bildenden Kunst vom Geiste des Handwerks und vom Diktat des direkten Auftrags. Dieser Prozess der Befreiung machte den Handwerker zum Künstler. Er löste aber auch das Kunstwerk von seinem lokalen Hintergrund. Der Auftraggeber – der auch ein persönlich bekannter Gunstgeber gewesen war – wurde durch den Sammler und später durch individuelle Käufer ersetzt.

In den Niederlanden als Hort des europäischen Außenhandels bildete sich ein neues Publikum heraus, das Kunstwerke nicht mehr in Auftrag gab, sondern Liebhaberstücke von Kunsthändlern kaufte. Als Geldanlage und Prestigeobjekte. Kunstsammler fungierten als Zwischenhändler. Bilder und Skulpturen reisten von Ort zu Ort und im Laufe der Jahrhunderte als Kriegsbeute rund um den Globus. Grabungen zur Bergung des griechisch-römischen Altertums taten ein Übriges. Im Berliner Pergamon-Museum wurde die Prozessionsstraße von Babylon aus der Zeit Nebukadnezars II (604–562 v. Chr.) losgelöst von ihrem einheimischen Hintergrund im 20. Jahrhundert auf neutralem musealen Grund wieder aufgebaut und im Zuge des 2. Weltkrieges mehrfach demontiert und rekonstruiert. Allgemein gesprochen: Sie wurde von Raum und Zeit ihres Entstehens abgelöst und als ästhetisch konsumierbare Ware zur Schau gestellt.

Hundert Jahre nach der Eröffnung des Pergamon-Museums in Berlin scheint sich ein gespaltener Umgang im Verhältnis von Raum und Zeit mit Werken zeitgenössischer Kunst zumindest in Mitteleuropa abzuzeichnen.

Einerseits wird die globalisierte Vermarktung künstlerischer Produkte auf die Spitze getrieben. Andererseits scheint es eine Rückbesinnung auf die ästhetischen Qualitäten von Nahräumen als Lebensräumen zu geben. Künstler haben wieder einen festen Standort. Sie produzieren nicht mehr für ein unbekanntes, weltweit verstreutes Publikum. Sie sagen, dass sie in X-Stadt leben und arbeiten. Und dass sie zum Beispiel für Z-Stadt eine Märchen-Katze skulptieren, auf der die Kinder reiten können. Engagierte Bürgermeister neuer Städte vom Rande der urbanen Zentren bemühen sich um eine Wiedererkennbarkeit ihrer Retorten-Kommunen. Sie möchten die ästhetischen Bilder wiedergewinnen, die viele unserer Großeltern noch geprägt haben und die verloren gegangen sind, weil Stadt und Land, weil Arbeiten und Wohnen, weil Geld-Verdienen und Leben durch komplizierte Trennungsprozesse geschieden worden sind und die Kinderträume der Großeltern nicht mit den Spielkonsolen der Enkel zurückzuholen sind.

Die Verbindung von Kinderträumen und der Modernität einer Lebenswelt, die von den Innovationen des 21. Jahrhunderts geprägt und verändert worden ist, könnte eine reizvolle Aufgabe zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler sein. Weil sie zwar nach vorne schauen, aber es sich auch zur Herausforderung machen, einen Blick zurück zu wenden in eine Zeit, in der für sie eine Geschichte angefangen hat, die ebenso unendlich ist wie die Suche nach einer ungewissen Zukunft.

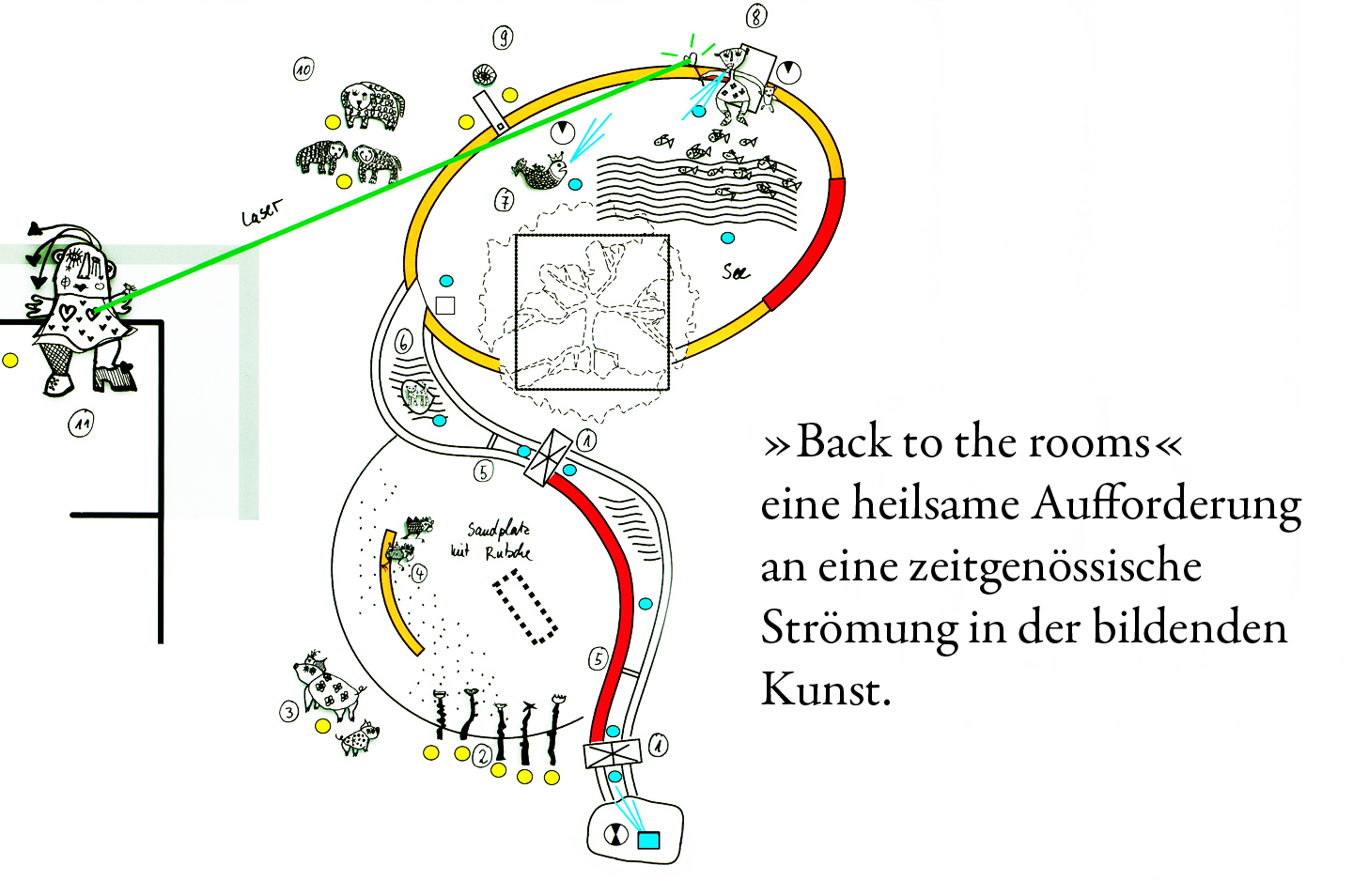

»Back to the roots« war eine heilsame Aufforderung nicht nur in der Psychoanalyse. »Back to the rooms« könnte eine heilsame Aufforderung an eine zeitgenössische Strömung in der bildenden Kunst sein, die sich von der Dichotomie von »Innenschau« und »Außenschau« verabschiedet hat und eine Verbindung zwischen der Heimat in der Kindheit und der Fremde im späteren Leben sucht, zwischen der Nähe des Elternhauses und der Ferne eines Ortes, an dem wir alle versuchen müssen, eine neue Heimat zu finden.

Es scheint Künstler zu geben, wie Carin Grudda, die sich an dieser Aufgabe abarbeiten. Und die Hoffnung geben.

Prof. Dr. Wolfgang Müller

Autor C. Wolfgang Müller; Dr. phil., Dr. h. c. und em. Professor der Technischen Universität Berlin ist Doyen der universitären Erziehungswissenschaft / Sozialpädagogik in Deutschland.

Seit seien Studien in den USA Mitte der 1960er liegt ein Schwerpunkt auf Fragen von Community Organisation und Community Development. Zahlreiche Veröffentlichungen, Ehrungen und Ehrenämter stehen in diesem Kontext.